以前リスクアセスメントの記事を書きましたが、リスクアセスメントを実施する際には許容可能なリスク(リスク基準)を決め、起こりうるシナリオに対して許容可能か否かを判断します。

本記事ではリスク基準の決定に関わる、ALARP(As Low As Reasonably Practicable)という概念にについて解説したいと思います。

ALARPとは直訳すると合理的に実行可能な限り低く、というような意味になります。

「合理的に実行可能な限り」というのは、リスクを低減するにあたり、使える資源(リソース)を考慮しましょうということです。

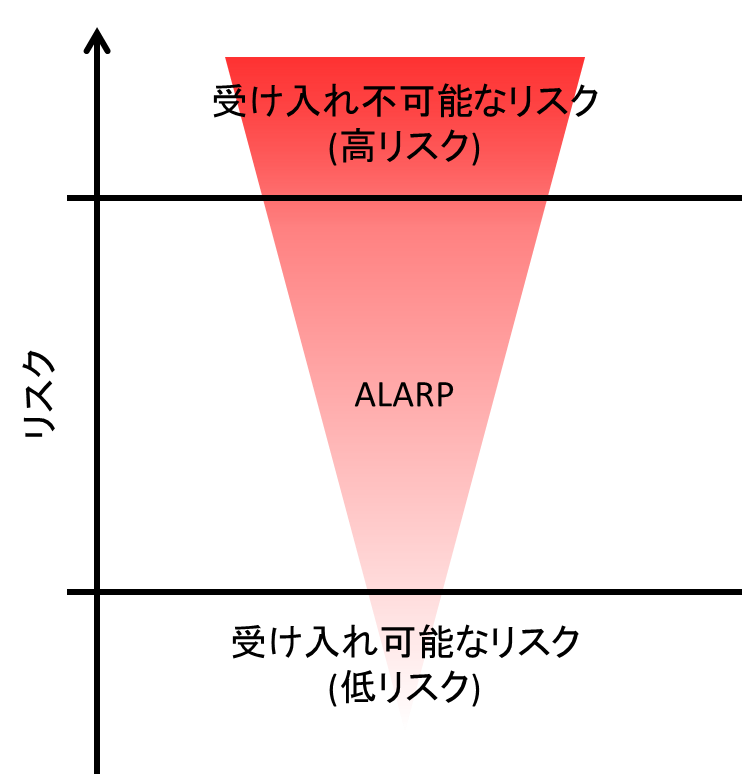

ALARPの概念を図にすると下記のような図になります。この図はキャロットダイアグラムと呼ばれます(見た目が人参に似ているため)

大前提として、リスクは小さい方が望ましいです。

しかし、リスクを低リスク側に持ってくるために莫大なリソースがかかるものについては、そのリスクを許容しましょう、というのがALARPの考え方になります。

一般的には高リスクと判断される数値は死亡確率が10-3、低リスクと判断されるのが10-6程度です(この基準は労働災害分野についてであり、その基準は国や取り扱う分野によって変わります)

ワクチンを例にとって考えてみましょう。

例えばインフルエンザワクチンは接種することで、インフルエンザにかかりにくい、もしくはかかったとしても重症化しないというベネフィットを得られます。

一方で、インフルエンザワクチンを接種した場合には副反応が2×10-4の確率で発生し、3×10-5の確率で接種後に死亡や後遺症が残る可能性があります。

それならば、10-6という基準に対してインフルエンザワクチンは受け入れられないのでしょうか?

3×10-5という確率をこれ以上下げられないかは、管理人は専門外なのでわかりませんが、大半の人はその数値は十分に低いと判断し、ワクチンを接種するかと思います。

ALARPの概念はリスクを考える際には絶対に必要となるものです。リスクは低い方が望ましいですが、使える資源は限りがあるからです。

以上です。記事をお読みくださりありがとうございました。

記事の内容には細心の注意を払っておりますが、万が一誤りや不正確な情報、ご意見、ご指摘ございましたら、コメント欄またはお問い合わせフォームを通じてご連絡いただけると幸いです。