先日太陽高度を計算する機会があったのですが、わかりにくかったので備忘録も兼ねてブログで記事にしておきます。

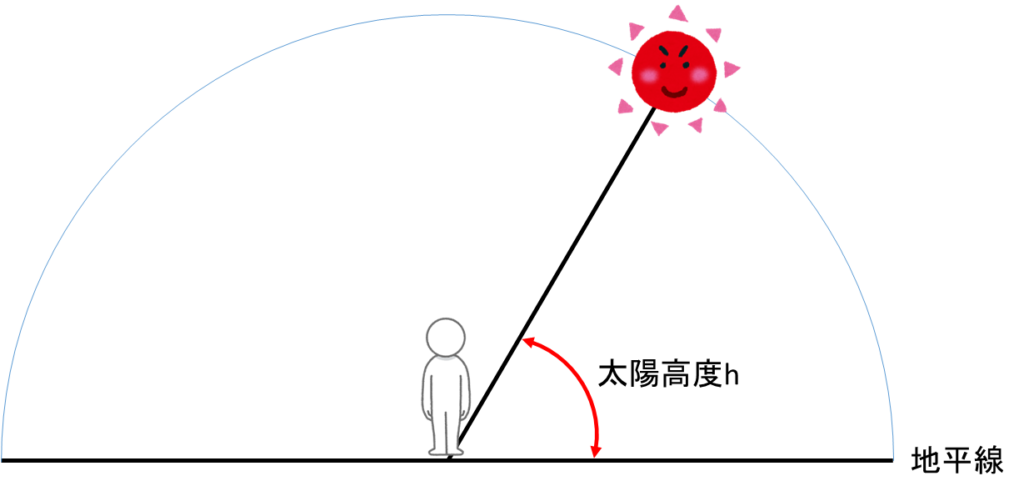

太陽高度とは、観測者から見た太陽の地平線からの角度となります。

太陽高度hは以下の式で計算することができます。

sin(h)=sin(δ)sin(φ)+cos(δ)cos(φ)cos(t)

h:太陽高度、δ:赤緯、φ:緯度、t:時角

太陽赤緯とは、天の北極を+90、天の南極を-90とし、その間を結ぶ線に直交する天の赤道からみた天体の位置のことです。

太陽赤緯δは以下の式で表されます。

δ = 23.45 × sin(360 / 365 × (284 + Nd))

Nd:ジュリアン日付、1月1からの経過日数

時角とは、観測者の位置が子午線から何度離れているかを表します。

時角tは観測者の現地標準時(LST)を用いて以下の式で表されます。

(日本だとJSTの何時かということ)

t = 15 × (LST – 12)

LST:観測者の現地標準時

上記の情報と、観測者の現在地の緯度φを一番最初の式にあてはめ、逆正弦を計算することで太陽高度hを算出することができます。

h = asin-1(sin(δ)sin(φ)+cos(δ)cos(φ)cos(t))

例として、

東京(N35.69、E139.69)における2024/12/25 12:00の太陽高度hを計算します。

12/25のジュリアン日付は、Nd:358

δ = 23.45 × sin(360 / 365 × (284 + 358)) = -23.09 °

t = 15 × (12-12) = 0

sin(h) = sin(-23.09 °) × sin(35.69 °) + cos(-23.09 °) × cos(35.69 °) × cos(0 °) = 0.5216 rad

※計算時は括弧内をラジアンにする必要あり。

h = asin-1(0.5216 rad) = 29.88 °

となります。

本記事で使用した各項目の算出式は誤差が大きいものを使用しておりますので、数度ずれる恐れがありますが、おおよその高度は算出できているはずです。

もしより正確な高度を算出したい場合、赤緯と時角の計算式を高精度のものを使用すると良いでしょう。

以上です。記事をお読みくださりありがとうございました。

記事の内容には細心の注意を払っておりますが、万が一誤りや不正確な情報、ご意見、ご指摘ございましたら、コメント欄またはお問い合わせフォームを通じてご連絡いただけると幸いです。

参考文献

年内に記事を投稿しているとは思いますが、2024年も残すところあとわずかとなりました。今年は比較的ブログを更新できたと思っております。

ひとえに見てくださっている方々のおかげです。本当にありがとうございました。

2025年はより質の高い記事を投稿できるように頑張ります。どうぞ良いお年をお迎えください。

2024年12月31日 くそねみ