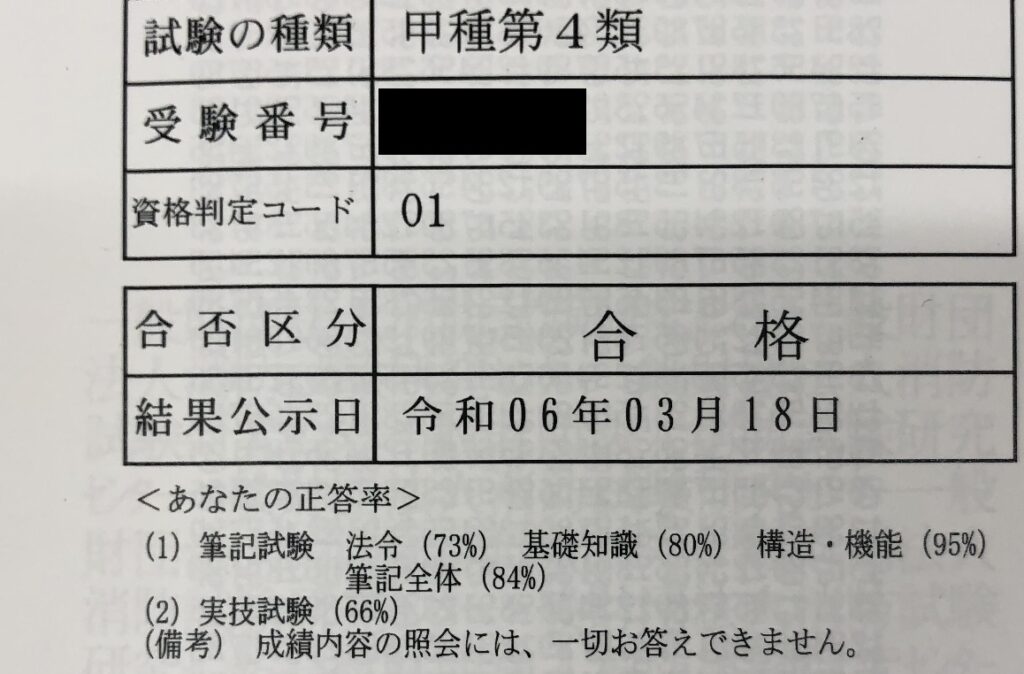

先日、消防設備士の甲種第4類に合格してきました。

これから甲種第4類の受験を考えている人のために、合格までの流れを解説します。

(実技が思ってたより取れてなくて驚きました)

【資格概要】

消防設備士の第4類は主に自動火災報知設備に関する資格です。

建物がある限りは必須の消防設備であり、需要が多いからか甲種では一番に、乙種でも第6類に次いで受験者が多いです(公式の統計情報)

また、甲種を取得することで、対象となる設備の工事、整備、点検が可能となります(乙種では整備、点検のみが可能)

【試験科目】

試験科目については、筆記試験と実技試験の二つに分かれています。

筆記試験:「法令」、「基礎知識」、「構造・機能」

法令は共通部分と、第4類特有部分の2つに分かれています。

他に甲種消防設備士を取得している場合には、共通部分は免除となります。

構造・機能については電気に関する部分と、規格に関する部分の2つに分かれています。

実技試験:「鑑別等」、「製図」

鑑別等では写真を見て名称や用途を問う問題が出題されます。

製図については設備図に配線や感知器を記入する問題、断面図で感知器の数や位置等が問われる問題、系統図で配線の本数を問われる問題の3つに分けられます。

断面図と系統図については難易度は高くないと思いますが、設備図は初めての人が学習するにはかなりコストがいると思います。

甲4を受けようと思っている場合、公式の過去問をまず見るのが良いと思います。正直初見で見たときは問題が全く分かりませんでした。

【合格基準】

筆記試験において、各科目毎に40%以上で全体の出題数の60%以上、かつ、実技試験において60%以上の成績を修めた者を合格とします。

なお、試験の一部免除がある場合は、免除を受けた以外の問題で上記の成績を修めた方を合格とします。

筆記と実技でそれぞれ60 %を取る必要があります。

また、筆記が合格基準に満たしていない場合、実技は採点されないそうです。

【勉強時間・勉強方法】

2月の中旬が受験日だったので、年明けくらいから平日は1日1時間、休日は3時間を目安に勉強しました。

ただ、直前に不安になり休日の勉強時間は増やしました。トータルの勉強時間は70時間程度だと思います。

勉強方法については、公論出版の解説を読んだ後に付属の過去問を解く、という形で4週ほど周回しました。

実技試験の方はA4の白紙を用意し、そこに図を書き写して、配線を書き込む形で勉強しました(1月末くらいまで)

その後、問題の解く量が足りていないと思い、工藤本を追加で購入し、2週ほど過去問のみを周回しました。

余談ですが、工藤本は語呂合わせが載っているため、感知面積などはこちらの本の方が覚えやすかったです。

【参考書】

管理人は消防設備士の乙6は取得していましたが、甲種は初めてだったこともあり3冊使用しました。

基本的には公論出版の2つでよいと思いますが、不安な方は工藤本を追加で勉強するとよいと思います。

以上です。読んでいただきありがとうございました。このブログが合格の一助になれば幸いです。

(24/5/29 参考書籍を令和6年度版に更新)

下記にて他の資格についても概要を載せております。興味のある方はぜひ見てください。