本記事では、燃焼の三要素について解説していきたいと思います。

まず初めに燃焼の定義ですが、燃焼とは光と熱を伴う酸化反応のことを指します。

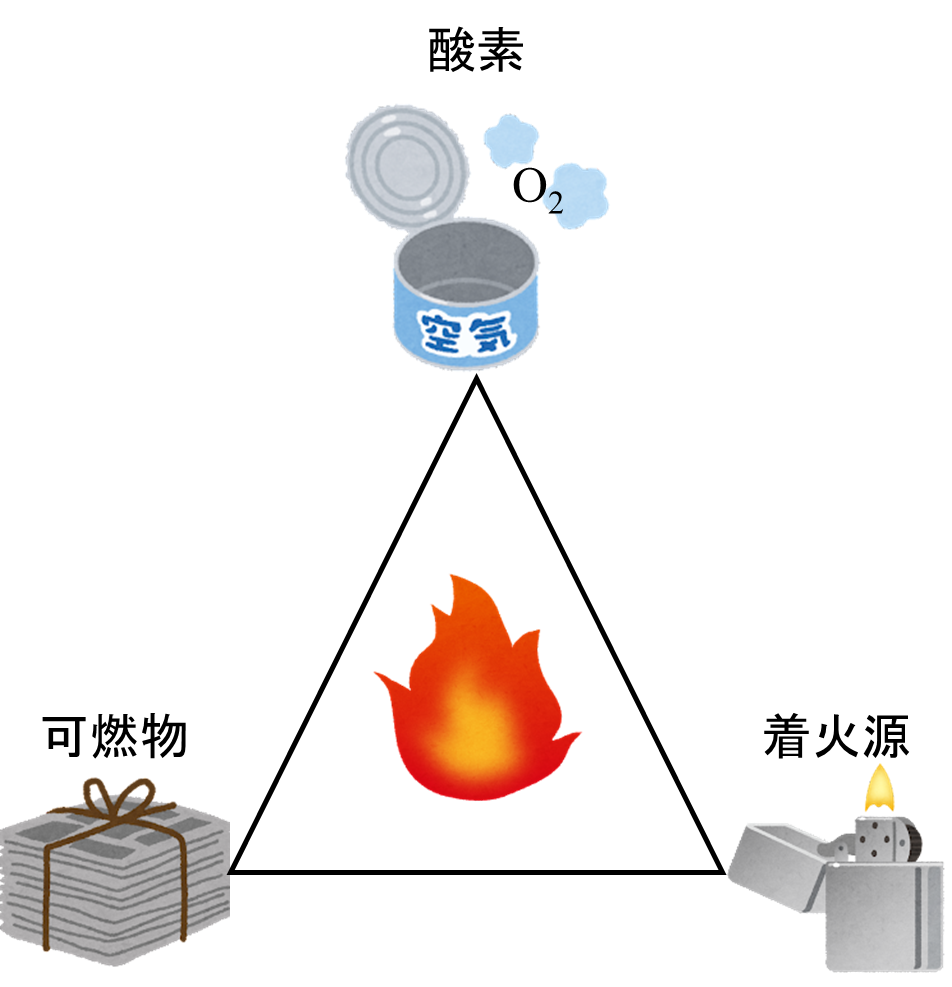

そして燃焼の三要素とは、燃焼を発生させるために必要な可燃物(燃えるもの)、支燃物(酸素等)、着火源のことを指します。

燃焼が起きるには三要素全てが必要になり、一つでも欠ければ燃焼は起こりません。

我々の周りにある空気(中の酸素, O2)は可燃物と反応し、水や二酸化炭素というより安定な物質へ変化しようする性質を持ちます。

家庭で使われているプロパンガスを例にすると、

C3H8 + 5O2 → 3CO2 + 4H2O

という反応により燃焼が起きます。

しかし、プロパンと酸素が混ざっただけでは燃焼は発生しません。

燃焼を起こすにはもう一つ大事な要素として、着火源が必要となります。

なぜ着火源が必要になるかというと、反応が発生するためにエネルギーの壁を越えなければならないからです。

燃焼反応は発熱反応であるため、一度反応が発生すれば可燃物と酸化剤が適切に供給されれば、自身の熱で燃焼を継続します。

要するに着火源は最初のとっかかりとなるエネルギーのことです。

意図しない火災の発生を防ぐには、三要素のどれかを排除することが重要となります。

例えば、化学プロセスではメタノールのような溶剤(可燃物)を使用することがあります。

そういった場所では、タンクの上部に窒素を吹き込む等の措置を取ったり、着火源となりうる静電気火花が発生しないようにアースを取ることで、三要素を排除します。

以上です。

記事を見ていただきありがとうございました。