今回はタイトルの通り、示差走査熱量計の原理や安全分野での利用例について解説したいと思います。

【装置概要】

示差走査熱量計(Differential Scanning Calorimetry, DSC)は熱分析装置の1種で、試料と基準物質に熱を加え、その温度差から熱量を測定する装置です。

仕組みから熱補償型DSCと熱流束型DSCの2種類に分けられます。

熱補償型は高感度で微小な発熱が検知可能であり、100 K/minの高速昇温が測定可能な装置もあります。しかし、ベースラインが不安定になりやすい傾向にあります。

一方で熱流束型は高速昇温の測定には向いていませんが、ベースラインが安定しやすく、ノイズの影響を受けにくい傾向があります。

安全の分野ではベースラインが安定しやすい熱流束型DSCが多く使われている印象です。

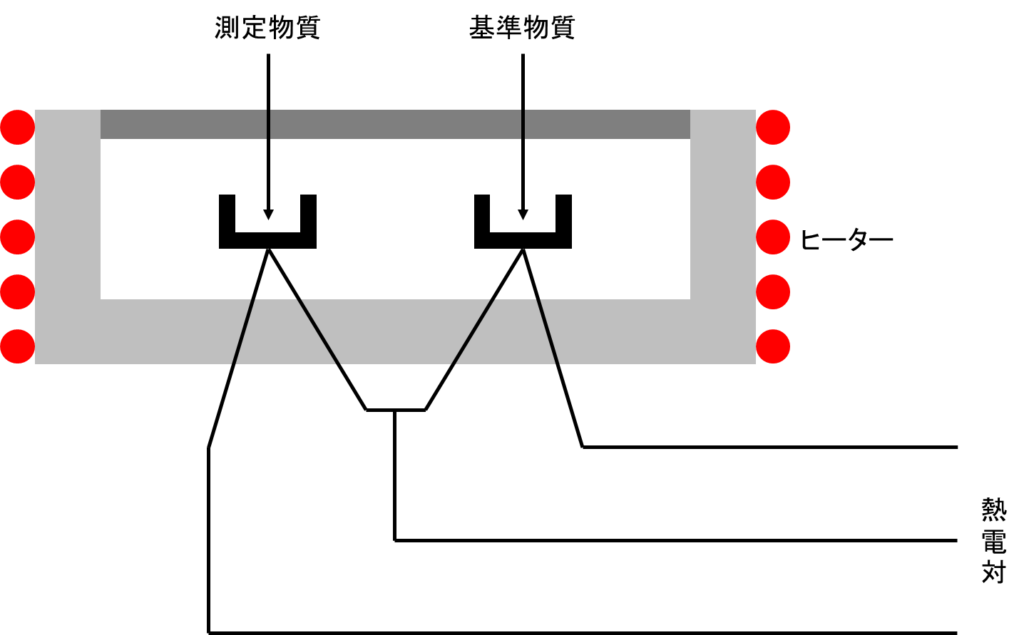

【装置構造図】

下の図は熱流束型DSCの図になります。

測定物質と基準物質を同じ炉内へと投入し、熱電対等でそれぞれの温度を計測します。

【測定原理】

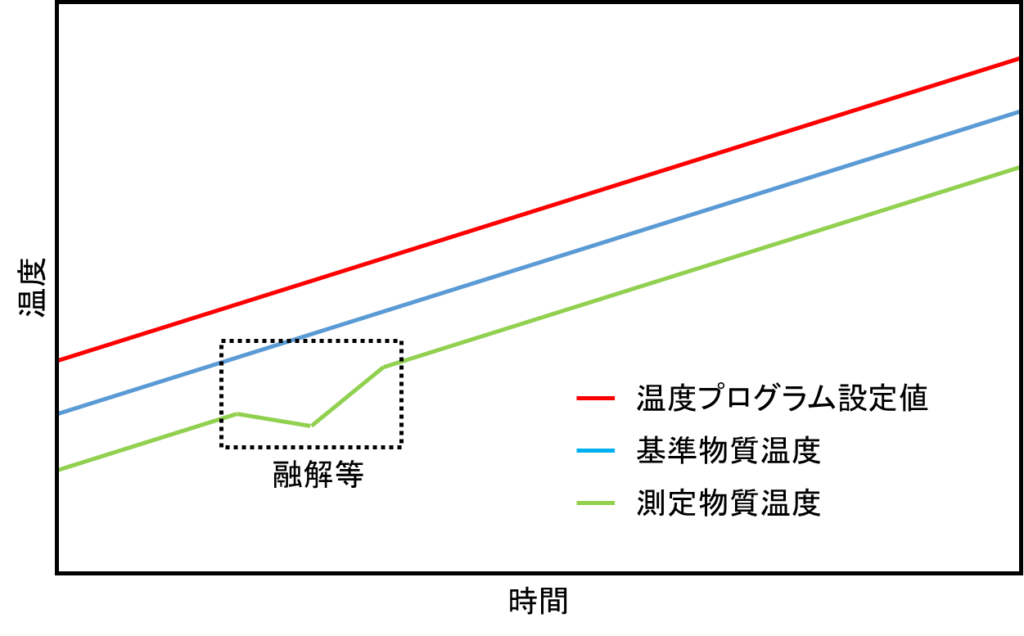

熱流束型のDSCでは、基準物質(リファレンス)と測定物質(サンプル)を同時に加熱します。

何も変化が起きていない場合、あらかじめ設定した温度プログラム通りに温度し、それぞれの物質間で温度差は生じません。

ですが、測定物質で融解や分解などの何らかの変化が起きることで、温度が基準物質とは異なる状態になり、その温度差からヒートフローを測定します。

【DSCで得られるデータ】

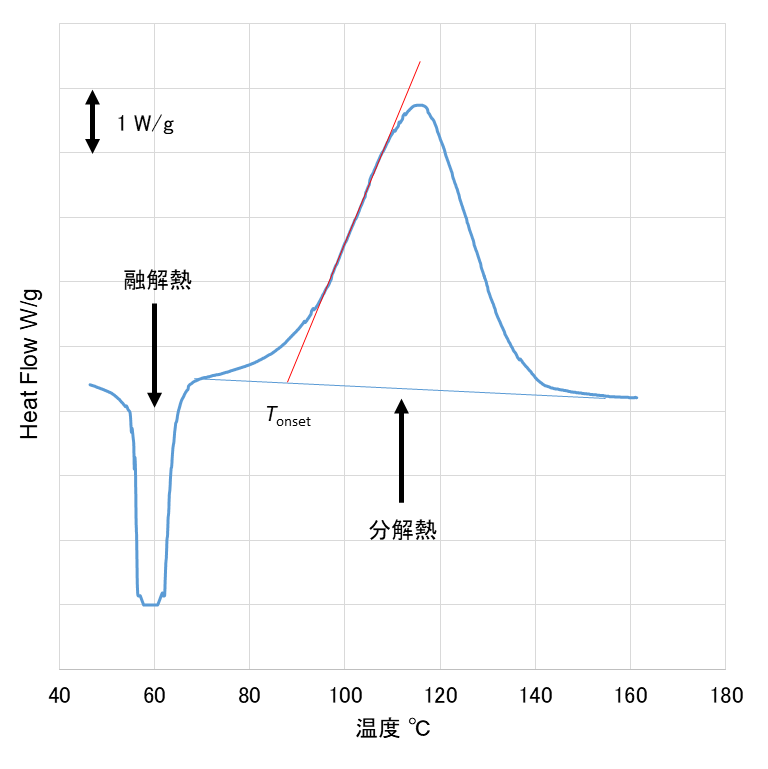

安全分野では主に分解開始温度と発熱量が見られることが多いです。もちろんDSCでは融点やガラス転移点、融解熱など他にも得られるデータはありますが、ここでは割愛します。

下のDSCチャートは労働安全衛生総合研究所の方で公開されている過酸化ラウロイルのデータになります。固体の過酸化物のため、融解熱と分解熱があることがわかると思います。

①分解開始温度(Tonset)

分解開始温度については、ベースラインが立ち上がった点かもしくは、発熱の傾きが最大となる点からベースラインへ向かって直線を引き、その交わった点が使用されることが多いです。

上の過酸化ラウロイルでは87 ℃の分解開始温度が得られました。もし、過酸化ラウロイルを使用するプロセスにおいて、87 ℃を超える熱源を使用した場合、過酸化ラウロイルは分解してしまうのは容易に想像できると思います。

分解だけなら製品の収率が低下するだけで済むかもしれませんが、過酸化物のような発熱分解を起こす物質の場合、反応暴走につながる恐れもあります。

DSCで得られる分解開始温度は昇温条件や試料量などの各種条件に左右されるため、実際のプロセスではもっと安全率を取って加熱条件を設計します。一般的にはDSCで得られた分解開始温度より、プロセスの温度条件を100 ℃以上下げる、100 ℃ルールがあります。

②発熱量(分解熱)

得られたヒートフローを時間積分すると発熱量を得られます。

上の過酸化ラウロイルでは971 J/gの発熱量が得られています。一般的に発熱量が300 J/gを超えると、反応暴走へ至る危険性があるといわれています。もちろん、反応速度の影響もあるため、一概に300 J/gを超えるものすべてが反応暴走するわけではありません。

また、ピークが2つに分かれている場合、低温側での発熱が蓄積して、高温側の分解へ繋がることもありますので、トータルの発熱量が300 J/gを超えている場合は、特に注意が必要です。

より詳細に知りたければ、下記の書籍がおすすめです。

以上です。記事を読んでいただきありがとうございました。