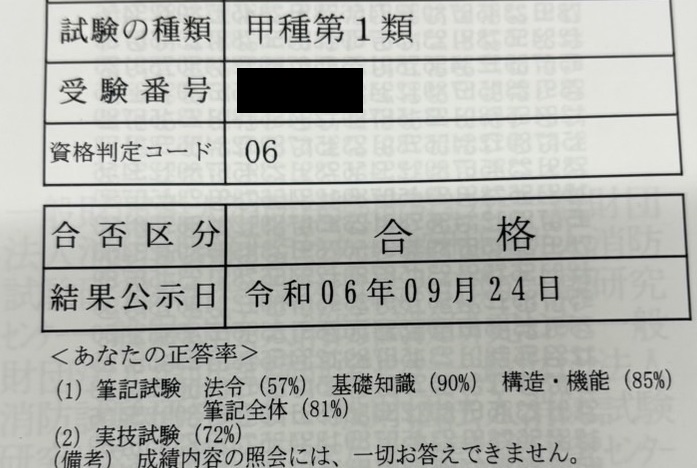

先日、消防設備士の甲種第1類に合格しました。

これから甲種第1類の受験を考えている人のために、合格までの流れを解説します。

(甲4を持っているため、法令は共通部分の免除を使用しました)

【資格概要】

消防設備士の第1類は主に消火栓設備やスプリンクラー設備などの水系の消火設備に関する資格です。

受験者数は甲種の中では第4類に次いで2番目に多いです。一方で合格率が最も低いことが多く、取得が難しいとされる資格です(公式の統計情報)

【試験科目】

試験科目については、筆記試験と実技試験の2つに分かれています。筆記試験は3つの分野から構成されています。

筆記試験:「法令」、「基礎知識(電気・機械)」、「構造・機能(電気・機械・規格)」

法令は共通部分と、第1類特有部分の2つに分かれています。

他に甲種消防設備士を取得している場合には、共通部分は免除にできます。

基礎知識は甲4でもあった電気と、機械に分かれています。

構造・機能については電気に関する部分と、機械に関する部分、規格に関する部分の3つに分かれています。

実技試験:「鑑別等」、「製図」

鑑別等では写真を見て名称や用途を問う問題が出題されます。

製図では水源や消火栓の水量、ポンプの圧損計算の問題や、スプリンクラー設備の図面を作成するといった問題が出題されます。

【合格基準】

筆記試験において、各科目毎に40%以上で全体の出題数の60%以上、かつ、実技試験において60%以上の成績を修めた者を合格とします。筆記と実技でそれぞれ60%を取る必要があります。

また、筆記が合格基準に満たしていない場合、実技は採点されないそうです。

試験の一部免除がある場合は、免除を受けた以外の問題で上記の成績を修めた方を合格とします。筆者は法令の共通部分を免除しました。

免除を受けると勉強する範囲が狭くなる半面、間違えられる問題数が減るので、得点源とする自信があるならば、あえて科目免除をしないという手も取れます。

【勉強時間・勉強方法】

8月の中旬が受験日だったので、7月初めくらいから平日は1日1時間、休日は3時間を目安に勉強しましたが、諸事情により勉強時間を確保できないときも多かったです。

トータルの勉強時間は60時間程度だと思います。甲4を受験した際よりは確実に勉強時間は少なかったです。

勉強方法については、公論出版の解説を読んだ後に付属の過去問を解く、という形で2週ほど周回しました。

実技試験の方はスプリンクラーのヘッドや消火栓の設備を重点的に勉強しました。製図については水源水槽、消火栓設備の問題を重点的に勉強し、スプリンクラー設備の問題は試験の前日に

当日の試験では、消火栓とスプリンクラーの問題が出ましたが、消火栓の方は確実に最後まで解き切り、スプリンクラーは前日の記憶を頼りに何となく埋めて終了となりました。

なぜ7割も取れたのか謎ですが、消火栓の問題の配点が高かったのかもしれません。

【所感】

甲4の時と比べて勉強時間も集中も足りなかった自覚があり、実技側で落ちているだろうと思ってましたが、ふたを開けてみると7割を超えてました。実技は採点基準がわからないため、当日自信がなくても意外と点を取れていることがあるみたいです。

消防設備士の中では難易度が高いとされている甲1ですが、筆者の様に化学メーカー勤務の方であれば話は変わってくると思いました。というのも、甲1ではバルブの種類や管継手の名前を問う問題であったり、ポンプの揚程計算や性能曲線を基に回答する問題があります。

工場に勤務している方であれば、バルブや配管は毎日見ているでしょうし、ポンプの更新などで圧損や揚程の計算をする機会もあると思います。

少なくとも、筆者が甲4を受けた時よりは問題がとっつきやすかったです。化学メーカーの方であれば、甲種は1類から受けてみるのも一つの手かもしれません。

【参考書】

管理人は甲4の時と同様に公論出版のものを使用し、下記の2冊で済みました。テストの際は既視感のある問題が多く、テキストに載っていた問題をそこそこ見た気がします。

以上です。読んでいただきありがとうございました。このブログが合格の一助になれば幸いです。

下記にて他の資格についても概要を載せております。興味のある方はぜひ見てください。